周三下午的阳光特别好,透过教室的玻璃窗,在课桌上洒下细碎的光斑,连带着摊开的语文课本都染了层暖融融的颜色。这节是三年级的为本教研课,我选了《小松鼠找松果》这篇短文——文字浅显,还藏着不少能让孩子主动思考的小细节,正适合用来引导他们在阅读中集中注意力。

上课铃响后,孩子们很快坐好,只有后排的乐乐还在磨蹭。他把书包里的橡皮、尺子一股脑倒在桌上,手指捏着块蓝色橡皮转来转去,转着转着就开始往下掰,碎渣掉了一地也没察觉。我走到他身边,轻轻敲了敲课本,他抬头看了我一眼,慌忙把橡皮渣拢到桌角,可没等我走回讲台,眼角的余光就瞥见他又扯了扯同桌的衣角,眼神飘向了窗外——操场上的梧桐树正落叶子,金黄的叶片打着旋儿往下飘,他的注意力像被线牵着似的,全跟着叶子走了。

我没有立刻喊他名字打断课堂,而是继续领着大家读课本。读到“小松鼠背着空空的布袋子,找了三棵松树都没找到一颗松果,风一吹过,它急得直跺脚”时,我故意停了下来,合上课本看向全班:“大家先别急着往下读,咱们来猜猜,小松鼠接下来会去哪里找松果呢?提示一下,答案就藏在咱们刚才读过的课本内容里,谁能找出线索?”

话音刚落,孩子们的手齐刷刷举了起来。前排的小雨大声说:“老师,小松鼠之前在松树下找,那它肯定还会去松树林里!”旁边的浩浩补充道:“课本里说现在是秋天,松果应该都长在松树上,所以它会去松树多的地方!”我笑着点头,目光悄悄落在乐乐身上——他刚才还飘着的眼神收了回来,正低头快速翻着课本,手指在字里行间划过,像是在找什么。

我趁机朝他抬了抬下巴:“乐乐,你也来说说,你觉得小松鼠会去什么地方?”他愣了一下,慢慢站起来,手里还攥着课本的一角,声音有点小:“我……我觉得它会去秋天的松树林里,因为刚才课本里说,秋天的松树上会结松果,它之前找的都是单独的松树,可能树林里的松果更多?”

“说得太对了!”我立刻表扬他,“你看,只要把注意力放在课本的文字上,就能找到这么准确的线索,比咱们瞎猜靠谱多了,对不对?”乐乐眼睛亮了亮,悄悄坐直了身子,这次没有再看向窗外。

接下来的十分钟,乐乐的目光一直没离开课本。读到小松鼠遇到小刺猬,不知道该怎么摘高处的松果时,他皱着眉头,手指在“小刺猬的背上有尖尖的刺”这句话下面划了道线;听到有同学猜“小刺猬会帮小松鼠摘松果”,他还跟着小声附和:“对!用刺钩下来!”等读到结局,小松鼠和小刺猬一起装满布袋子时,他甚至忍不住拍了下手,脸上满是开心的神情。

课本内容读完后,我把提前准备好的卡片分给大家——每张卡片上都印着短文中的关键句子,比如“秋天到了,小松鼠要找松果当过冬的粮食”“小松鼠在第三棵松树下遇到了小刺猬”。我让孩子们分成小组,把卡片按故事发展的顺序拼起来。乐乐这次主动拉着同组的两个同学,指着一张卡片说:“这个‘秋天的松树林里,松树长得特别密’要放在最前面,因为故事一开始课本里就说小松鼠是在秋天找松果,松树林是它找松果的地方!”说着,他还拿起另一张卡片对比:“你看这个‘小松鼠背着布袋子出门’,得跟在后面,课本里写了它是先到了松树林,才开始找松果的。”

小组拼完后,乐乐还主动举手,想带着全班同学把拼好的故事再读一遍。看着他站在讲台上,捧着卡片认真朗读的样子,我忽然觉得心里暖暖的——原来为本教研里的专注力引导,从不需要生硬的提醒或批评,只需要把课本内容变成能让孩子主动探索的“小谜题”,让他们在找线索、猜结局的过程中,慢慢发现“认真读课本”的乐趣。

下课铃响时,乐乐跑过来,把一张折得整整齐齐的纸塞给我。打开一看,上面画着一只抱着松果的小松鼠,旁边还用铅笔歪歪扭扭写着一行字:“老师,我以后上课会认真读课本,找更多课本里的秘密!”

后来再上为本教研课,乐乐总是第一个把课本摆好,双手放在课本上坐得笔直。遇到我提问时,他举着的手总比别人高一些,眼神里满是期待。有一次读《蚂蚁搬粮食》,他还主动站起来说:“老师,我发现课本里‘蚂蚁们排着队走’这句话很重要,因为这样它们才能一起把粮食搬回家,不会走散!”

看着他盯着课本认真思考的模样,阳光落在他的课本上,也落在他专注的侧脸上。我忽然明白,为本教研的课堂上,那些藏在课本里的小互动、小探索,其实都是在悄悄帮孩子们把“专注力”的小种子种进心里。不需要刻意催促,不需要反复提醒,只要让他们在课本里找到兴趣,找到成就感,那份专注就会像小松鼠找到的松果一样,慢慢积累,慢慢发芽,最后长成能支撑他们认真学习的力量。

官方

官方网站

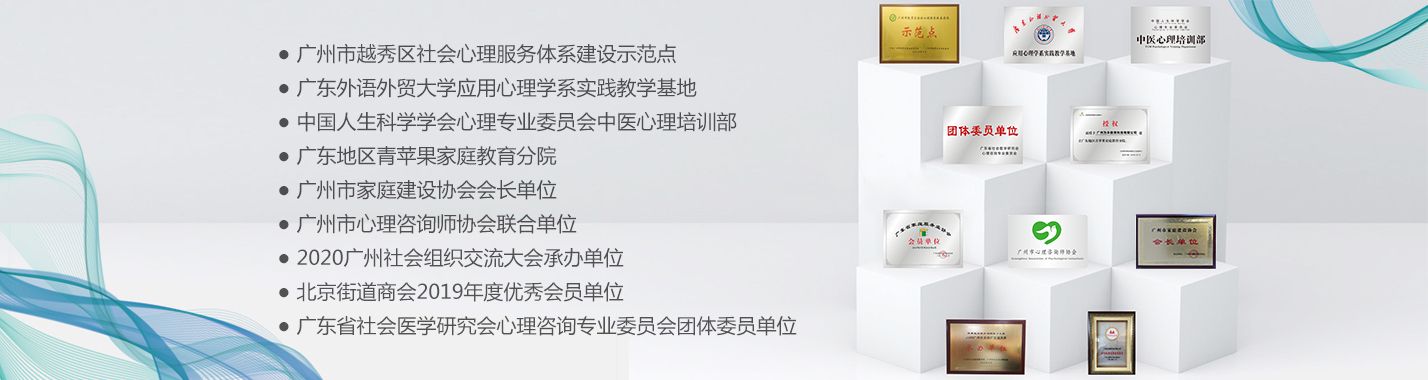

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复