上周咨询室来了个特殊的小客人:10岁的朵朵进门时戴着两层手套,妈妈递水杯时她反复确认杯口“有没有灰尘”,坐下后偷偷数了5遍椅子腿才敢坐。妈妈红着眼圈说:“她现在每天洗手30多次,作业本写错一个字就撕掉重写,晚上睡前要把书包摆成直角,不然整夜睡不着……医生说是强迫症,可我怎么劝她‘别多想’都没用。”

「不是“矫情”,是大脑里的“警报器”失灵了」

初见朵朵时,她的手腕和手背有明显的脱皮痕迹。通过心理量表测评和日常行为记录分析,我们发现朵朵的核心问题是强迫思维+强迫行为:总担心“有细菌会生病”(强迫思维),进而反复洗手、检查物品(强迫行为),这些行为像“恶性循环”,越控制越严重。

很多家长和朵朵妈妈最初一样,以为孩子“太较真”“故意折腾”,其实强迫症是一种常见的神经发育障碍,核心是无法控制的重复想法或行为,孩子明知没必要却停不下来,内心充满痛苦。数据显示,儿童青少年强迫症患病率约2%-3%,其中很多孩子因被误解而延误干预,导致症状持续到成年。

20天干预,打破“越控制越焦虑”的怪圈

针对朵朵的情况,我们制定了“认知调整+行为训练”双方案:

✅ 暴露与反应预防训练:从“碰一下干净的桌面不洗手”开始,逐步挑战她的“细菌恐惧”,每次成功后用贴纸奖励;

✅ “大脑警报器”游戏:教她识别“这是强迫症在骗我”,用“深呼吸数到5”替代洗手冲动;

✅ 家长支持课:教妈妈不说“别洗手了”,而是说“妈妈知道你现在很难受,我们一起试试坚持1分钟好不好”。

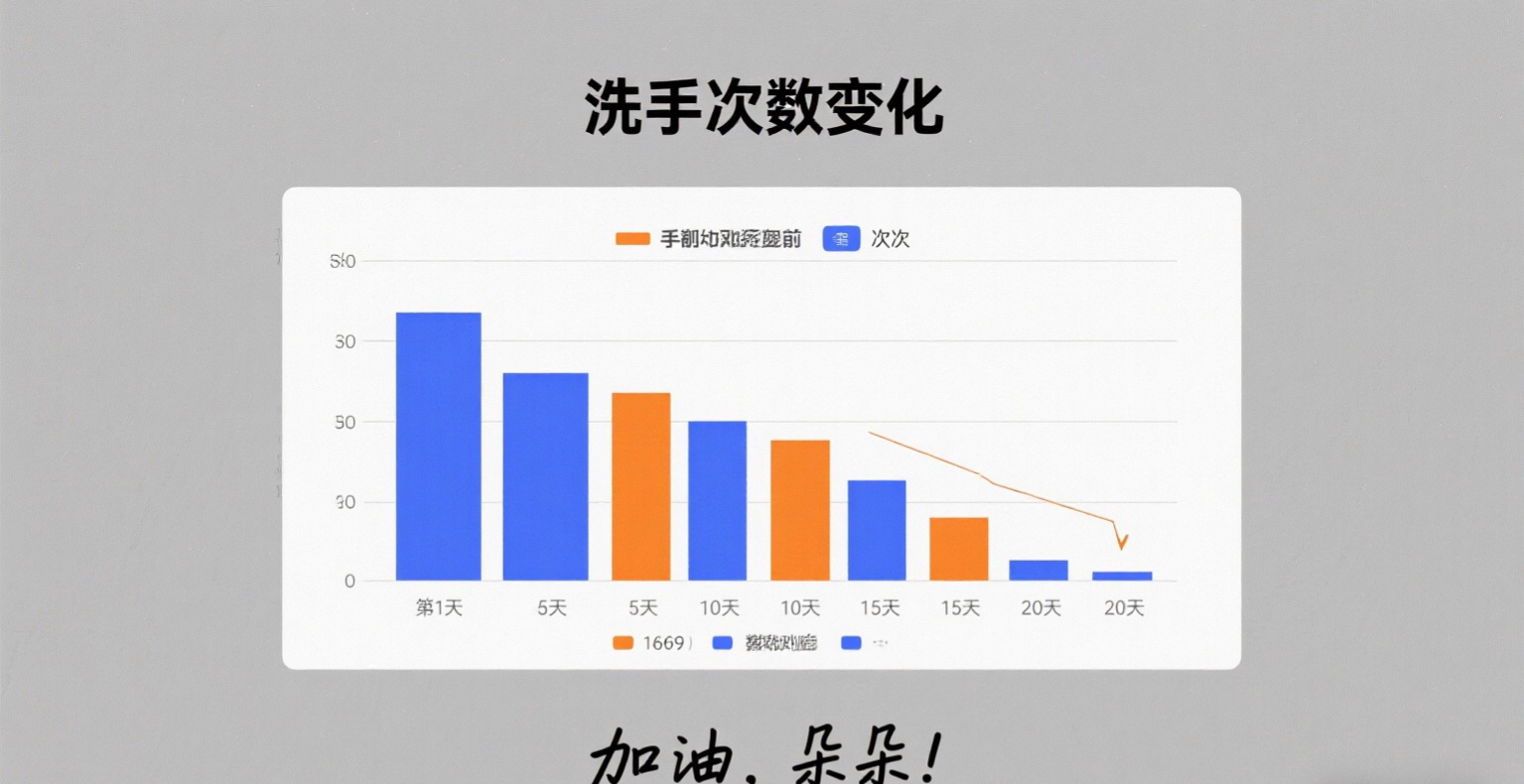

20天后,朵朵的变化很明显:洗手次数从每天30多次降到8次,作业本写错字时会用涂改带修改而不是撕掉,睡前检查书包的时间从40分钟缩短到5分钟。更让妈妈欣慰的是,昨天她主动说:“妈妈,我今天没戴手套碰了超市推车,好像也没生病!”

我们能为强迫症孩子做什么?

作为专注儿童青少年强迫症干预的心理中心,我们懂孩子反复检查时的焦虑,更懂家长看着孩子痛苦却帮不上忙的无力。如果你的孩子有这些情况:

▪️ 反复洗手、整理物品,不做到“完美”就不安

▪️ 总纠结“门没锁好”“字没写对”,反复确认停不下来

▪️ 因担心“出错”而拒绝尝试新事物,比如不敢用公共厕所、不敢借同学的文具

别再说“别多想”“别折腾”,强迫症不是“性格问题”,科学干预才能帮孩子跳出循环!

📌 我们的强迫症专项服务:

✅ 精准测评:通过儿童强迫量表、行为观察找出症状核心(是“怕脏”“怕出错”还是“反复计数”?)

✅ 个性化干预:结合游戏化认知训练、行为暴露练习,帮孩子打破强迫循环;

✅ 家庭支持:教家长如何“不强化症状”,用温和的方式陪伴孩子面对焦虑。

现在行动,给孩子挣脱“内耗”的机会

强迫症孩子不是“麻烦制造者”,他们只是被困在重复的怪圈里。早识别、早干预,让孩子找回轻松自在的生活——我们在这里,陪你和孩子一起打破“强迫”的枷锁~

官方

官方网站

华南心理教育服务领航品牌

专业 · 权威 · 创新

专业 · 权威 · 创新

粤公网安备44010402000999号

粤公网安备44010402000999号

发表评论 取消回复